はじめに

GoogleのGemini Advancedを契約してみたので、気になっていたGemini 1.5 Pro with Deep Researchを使ってみました。

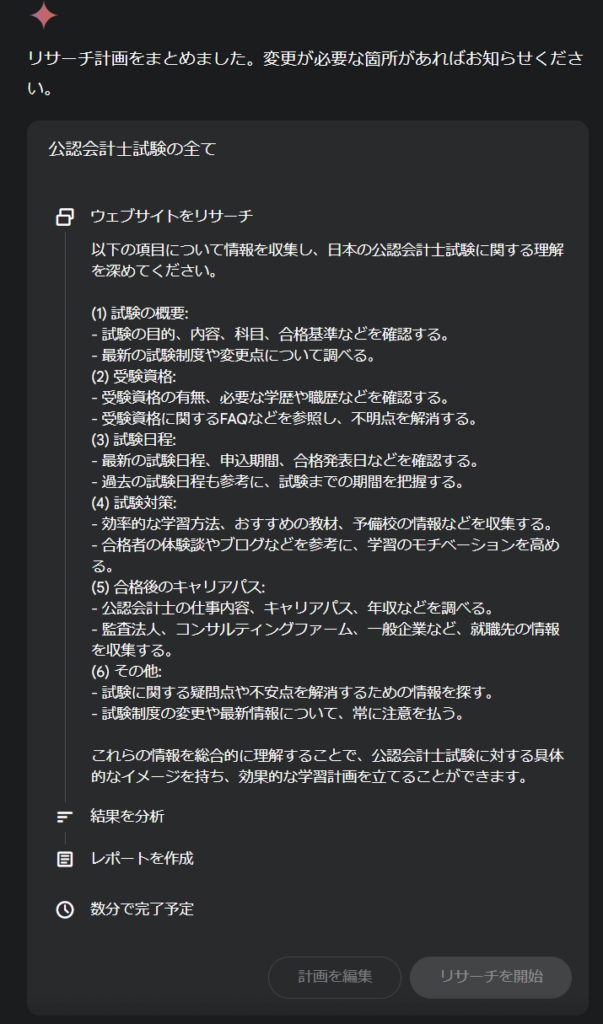

試しに「日本の公認会計士試験について知りたい」と聞いてみると、以下のような検索方針を立ててくれました。気に入らない部分があれば、計画を編集することも可能です。

出来上がり

日本の公認会計士試験:概要、受験資格、試験対策、そしてキャリアパス

はじめに

公認会計士は、企業の財務状況を監査し、投資家や債権者など利害関係者に信頼できる情報を提供する、経済社会において非常に重要な役割を担う専門家です。日本では、公認会計士になるためには、難関として知られる公認会計士試験に合格し、実務経験や研修などを経る必要があります。

本稿では、これから公認会計士を目指す方のために、試験の概要、受験資格、試験対策、合格後のキャリアパス、そしてよくある質問など、試験に関する情報を網羅的に解説していきます。

1. 試験の概要

公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が実施する国家試験です。 公認会計士として必要な知識や能力を有する人材を選抜することを目的としており、短答式試験と論文式試験の2段階で構成されています。

1.1 短答式試験

短答式試験は、マークシート方式で行われ、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目が問われます。 試験は年に2回(5月と12月)実施されます。 各科目の合格基準は、総得点の70%を目安として、審査会が相当と認めた得点比率となります。

1.2 論文式試験

論文式試験は、記述式で行われ、会計学(財務会計論、管理会計論)、監査論、企業法、租税法の4科目が問われます。 ただし、過去の公認会計士試験の結果や、その他の資格保有状況によっては、一部科目が免除される場合があります。試験は年に1回(8月)実施されます。 各科目の合格基準は、52%の得点比率を目安として、審査会が相当と認めた得点比率となります。

1.3 免除制度

公認会計士試験には、大きく分けて2種類の免除制度があります。 1つ目は、公認会計士試験の結果(短答式試験合格や論文式試験一部科目合格)に伴う試験科目の免除、2つ目は、特定の資格(税理士試験科目合格等)を有することによる試験科目の免除です。 例えば、税理士試験の科目合格者は、論文式試験の租税法が免除されます。 免除制度の詳細は、公認会計士・監査審査会のホームページで確認できます。

2. 受験資格

公認会計士試験の受験資格に、年齢、学歴、国籍などの制限はありません。 どなたでも受験することができます。

ただし、試験合格後に公認会計士として登録するためには、実務経験、実務補習、修了考査などの要件を満たす必要があります。 実務経験としては、公認会計士又は監査法人の監査証明業務に携わり、その補助の役割を果たす「業務補助」があります。 また、「実務補習制度」と呼ばれる、公認会計士試験合格後に行う座学の研修も必要です。 さらに、短答式試験に合格すると、向こう2年間は短答式試験が免除される「短答式試験免除制度」と、論文式試験で一定の成績要件を満たした科目は向こう2年間免除される「論文式試験一部科目免除制度」があります。 これらの制度により、学業や仕事と受験勉強の両立がしやすくなっています。

3. 試験日程

最新の試験日程は、公認会計士・監査審査会 または日本公認会計士協会 のホームページで確認できます。試験は、例年以下のスケジュールで実施されます。

- 短答式試験:5月、12月

- 論文式試験:8月

4. 試験対策

公認会計士試験は合格率10%程度と非常に難易度が高い試験です。 そのため、効率的な学習が不可欠となります。

4.1 効率的な学習方法

- 計画的な学習: 長期的な計画を立て、各科目の学習時間を適切に配分しましょう。 例えば、短答式試験の勉強時間の配分は、科目ごとに考える必要があります。 試験科目は財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目ですが、それぞれの科目における基礎知識の習得度や、得意不得意を考慮して、計画を立てることが重要です。

- 基礎力重視: まずは、基本的な知識をしっかりと理解することが重要です。 会計学の基礎知識が不足している場合は、簿記の学習から始めることをおすすめします。簿記の知識は、財務会計論、管理会計論の学習だけでなく、監査論、企業法の学習にも役立ちます。

- 過去問演習: 過去問を繰り返し解くことで、出題傾向を把握し、実力アップを図りましょう。 過去問を解く際は、単に解答を覚えるのではなく、なぜその解答になるのか、その根拠を理解することが重要です。

- 弱点克服: 自分の弱点を見つけ、重点的に学習しましょう。例えば、模擬試験の結果を分析し、苦手な科目や分野を特定することで、効率的に学習を進めることができます。

- モチベーション維持: 試験合格者の体験談などを参考に、モチベーションを高く保ちましょう。 長期にわたる受験勉強では、モチベーションの維持が重要です。試験合格者のブログやインタビュー記事などを読むことで、モチベーションを維持することができます。また、周りの受験生と情報交換をすることも、モチベーション維持に繋がります。

4.2 おすすめの教材

資格の大原では、公認会計士講座の教壇に立つプロフェッショナル講師陣がオリジナル教材を毎年開発しています。 公認会計士に求められる普遍的な知識や思考力と、分析から見出した最新の本試験問題の出題傾向とを組み合わせた教材は、信頼の高い出題的中率を誇っています。

その他にも、各科目ごとに、様々なレベルの参考書が出版されています。自分に合った参考書を選ぶことが重要です。

- 予備校の教材: 予備校では、試験対策に特化した教材を提供しています。 TACや大原などの大手予備校では、質の高い教材を提供しており、多くの受験生が利用しています。

- 市販の参考書: 各科目ごとに、様々なレベルの参考書が出版されています。自分のレベルに合った参考書を選ぶことが重要です。

- 過去問集: 過去問を解くことは、試験対策に非常に有効です。過去問集には、解説付きのものや、年度別に編集されたものなど、様々な種類があります。

4.3 予備校の情報

TACやLECなどの大手予備校では、公認会計士試験対策の講座を開講しています。 予備校に通うことで、質の高い講義を受けたり、学習相談ができたりするなどのメリットがあります。

- TAC: TACは、公認会計士試験対策講座において、高い合格実績を誇る大手予備校です。充実したカリキュラム、質の高い講師陣、そして効果的な学習サポートシステムが特徴です。

- LEC: LECは、公認会計士試験対策講座だけでなく、様々な資格試験対策講座を開講している大手予備校です。LECの公認会計士試験対策講座は、分かりやすい講義と充実した教材で、多くの受験生から支持されています。

5. 合格後のキャリアパス

公認会計士試験に合格すると、監査法人、コンサルティングファーム、一般企業など、様々な分野で活躍することができます。

5.1 監査法人

監査法人は、公認会計士が最も多く就職する場所で、企業の財務諸表の監査業務を行います。 監査法人では、様々な業界の企業の監査に携わることができ、幅広い知識や経験を積むことができます。 特に、Big4と呼ばれる大手監査法人は、多くの公認会計士が就職を希望する人気の就職先です。

Firm Name Number of Employees Number of Audit Clients General Image あずさ有限責任監査法人 6,317 3,482 堅実かつ真面目な方が多い 新日本有限責任監査法人 5,566 3,735 良い意味で堅すぎない雰囲気がある 有限責任監査法人トーマツ 7,343 3,244 営業力が強く体育会系な印象 PwC Japan有限責任監査法人 2,832 1,157 国際的なクライアントを持ちグローバルな仕事ができる 5.2 コンサルティングファーム

コンサルティングファームでは、企業の経営戦略、財務、会計、ITなどに関するコンサルティング業務を行います。公認会計士の資格は、コンサルタントとしての専門性を高める上で有利に働きます。コンサルティングファームでは、監査法人とは異なる視点から、企業の経営課題解決に携わることができます。

5.3 一般企業

一般企業では、経理、財務、経営企画などの部門で活躍することができます。 公認会計士の知識やスキルは、企業の経営に大きく貢献することができます。近年、一般企業における公認会計士の需要は増加しており、監査法人以外でのキャリアを希望する公認会計士も増えています。

5.4 その他

公認会計士の資格を活かして、金融機関、国際機関、公的機関などで働く道もあります。これらの機関では、公認会計士の専門知識やスキルを活かして、金融規制、国際的な会計基準の策定、公会計の監査など、幅広い業務に携わることができます。

6. よくある質問

6.1 公認会計士試験の難易度を教えてください。

公認会計士試験は、合格率が10%程度と非常に難易度が高い試験です。 直近3年間の属人ベース合格率は15~20%となっており、会計士受験者が増加傾向にあることから、以前より難易度は高くなっています。

6.2 公認会計士試験に合格するための勉強時間は何時間必要ですか?

合格までの平均勉強時間は合計1500時間以上かかると言われています。 TACの分析によると、1日あたり平均8時間、週に40時間勉強した人のうち、約8割が1年以内に合格しています。

6.3 最新の変更点や今後の動向

近年、公認会計士試験の合格の可否を判定する方法として、コンピュータ利用の導入が進められています。 これにより、試験の効率化や公平性の向上が期待されます。

7. まとめ

公認会計士は、専門的な知識とスキルを駆使して、企業の財務状況を監査し、社会の信頼性を支える重要な役割を担っています。公認会計士試験は、合格率が10%程度と非常に難易度が高い試験ですが、計画的な学習と努力によって合格を勝ち取ることができます。 合格後は、監査法人、コンサルティングファーム、一般企業など、様々な分野で活躍することができます。

近年では、コンピュータ利用の導入など、試験制度の変更も進められています。 公認会計士を目指す方は、常に最新の情報に注意を払い、変化に対応していくことが重要です。

本稿が、公認会計士試験を目指す方々にとって、有益な情報源となることを願っています。

感想

雑に質問するだけでここまでまとめてくれるのは、確かにGoogle検索でアフィリエイト記事を避けながら情報を集めていくよりも効率的な場面があるかなという印象です。

それにしてもBig4のGeneral Imageというのが面白いですね。誰の印象なんでしょうか…。

いずれにしても、誤情報の可能性があるので、ソースデータの確認は怠らないようにしないといけませんね。上記では省略していますが、最後にリンク集が付いているので、確認も比較的簡単だと思います。

コメント